Siete Veinte y ¡va la bola!

Según nos hacemos menos jóvenes, empezamos a evocar episodios que en su momento representaron poco para nosotros. La intrascendencia de lo cotidiano es propia de esos años cuando nada – o casi nada – nos importa; al menos en cuanto a las consecuencias que pudieron acarrear. Eso acontece bastante en la adolescencia y juventud; mucho más durante la niñez. Si bien alguna que otra bellaquería nos cuesta un fuerte regaño de papá o mamá, la mirada de “pocos amigos” de ciertas personas mayores, y hasta la risa por considerar al nene “tan simpático”, todo no es más que un viejo recuerdo a veces ruborizante como eso de tan chiquito enamorarse uno de cierta vecina que al paso de los años y volver a verla nos embargue la zozobra de pensar cómo la otrora ninfa se tornó anciana ante la cual volteamos el rostro avergonzados. Situaciones así pueden sucedernos a todos como fruto de la imaginería parvuliana.

Resulta que no he olvidado un episodio – simpático para mí, quizá irritante para otros – y me decido a contarlo. Tal vez quienes lean se animen y me escriban para publicarles el suyo, algo que haría gustoso, si no por convertirme en difusor, al menos para que me sirva de alivio al caer en la cuenta de que “todos hacemos alguna vez un maldad”, a pesar de que tal vez sintamos pena contarla.

Corría en mi Cienfuegos natal que tanto quiero la década de los 50s, y quien escribe tendría entonces, a lo sumo, poco más de cinco años de edad. Cubanos al fin y al cabo, a mis padres les encantaba de cuando en vez jugar la lotería española, aquella de los cartoncitos, en la que la gente había modalidades como “ambos”, “ternos”, “pinta esquina” y cosas por el estilo. El actual cabaret “Costa Sur”, a la entrada del malecón de la Perla del Sur, dando un giro a la derecha por la calle Campomanes y Prado, se llamaba entonces el Pan American. Aquel nombre se debió a que allí la aerolínea norteamericana homónima contaba con un aeropuerto marino. Los hidroaviones de la Pan American procedentes del sur de la Florida – jamás llegué a ver uno de ellos - acuatizaban en ese lugar tan pintoresco. Allí había un bar, un restaurante y un salón de juegos donde Mario, esposo de una de mis tías, administraba parte del negocio junto a un señor de apellido Rosquete, copropietario del casino.

Cada vez que se daba la ocasión, y algo de dinero, mis padres tomaban la guagua (ómnibus) urbano de la ruta Sanatorio – que hacía un eficiente recorrido por toda la ciudad por cinco centavos – para llegarse hasta el Pan American a jugar lotería. Niño en brazos llegaban, se agenciaban sus cartones y se ponían a jugar ensimismados mientras yo quedaba medio que aburrido, sentadito en uno de los grandes bancos de caoba pintados de color verde limón.

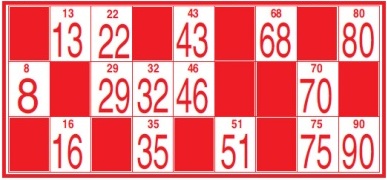

Cierta noche, yo algo majadero por el aburrimiento, pedía granitos de maíz para hacerme la idea de que también participaba en el juego de azar. Una persona de las muchas participantes se acercó a mi obsequiándome unos granitos de maíz que yo muy entusiasmado iba poniendo encima del banco según cantaban los números. Para aclarar más, en aquella lotería según se cantara un número que estuviera en el cartón del jugador, el participante lo tapaba con un granito de maíz. Quien primero llenara los números de sus cartones daba un manotazo sobre la mesa al tiempo que gritaba: ¡lotería! Acto seguido iba hasta allí el encargado de supervisar, llamado Alguacil, y comprobaba si era cierto que la persona había ganado. De confirmarse, le pagaban su parte; si no era verdad, hasta podía ser expulsada del juego.

En aquel tiempo había un señor llamado Juan que cantaba los números en voz alta según sacaba las bolas numeradas de un recipiente de cuero en forma de botella larga; Juan también cantaba la lotería en el antiguo Casino Español, hoy Museo Provincial de Cienfuegos.

Al comenzar una tanda, Juan decía en voz alta: ¡Siete veinte y va la bola!, aduciendo el precio que cada jugador debía pagar previamente por su participación.El Alguacil de entonces, un señor de bigote claro y muy sonriente a quien todos conocían por el apodo de Pirulí, daba constantes vueltas por la sala. En una de esas, al cierre de una tanda, Pirulí se me acerca y me pregunta: - “Bueno, ¿y qué? ¿Cuándo ganas tú?” – A lo que le respondí: -“Me falta el ocho para ganar”- Nada, la ocurrencia de un niño de poco más de cinco años.

Empezó una nueva tanda; otra vez Juan con: ¡Siete veinte y va la bola! Como a los quince minutos salió el ocho y, sin prisa ni pausa, el niño que era yo entonces metió un tremendo manotazo sobre el banco de madera y gritó desaforado ¡lotería! Acto seguido se armaron el desasosiego y la curiosidad por conocer al afortunado, ya que personas que casi tenían sus tableros casi completados a punto de ganar, habían removido sus granitos de maíz.

Al percatarse de quién había sido el triunfador, el salón se vino abajo en risas, mientras que yo le exigía a Pirulí que me pagara; por supuesto que no demoró el regaño de mis padres, ni sus excusas a los presentes por la ocurrencia del niño.

Al correr por la ciudad el hecho, hasta cuando me subía en la guagua los chóferes me decían riendo: “el ocho, Juan, el ocho”. Y yo les miraba enojado porque Pirulí todavía no me pagaba.

No tardaron en tomaron medidas para impedir el acceso de menores al Pan American, especialmente a la sala de juegos; pusieron policías a cuidar aquello que metían miedo, no podía entrar ningún niño o niña, incluso con sus padres... ¡excepto yo! Al parecer, pienso yo, un modo de retribuirme la “victoria” en aquel juego de azar. Más bien consentirle la bellaquería a un niño atrevido. Solo que al llegar alguien me tomaba de la mano llevándome al restaurant para darme papitas fritas y Coca Cola.

Imagino que fue así, de cierta manera, que pagaron con golosinas mi travesura.Duró mucho tiempo aquello de: “el ocho, Juan, el ocho”, a lo que yo respondía riéndome: - “¡Siete veinte y va la bola!" -

De los más asiduos con aquella broma recuerdo a Miñoso, chófer de la ruta Sanatorio, a León y al Curro Acevedo, expedidor de las guaguas de Caunao en Calzada y Medio.

Me parece que solamente sobrevivo yo para contarlo, y la moraleja de que no siempre quien la hace la paga.

1 comentario

miguel rivas -